Sprechstunde

Aus der Medizin

Verringerte Lebenserwartung bei Diabetes

Wie groß der Verlust an Lebenszeit bei suboptimalem Diabetes-Management ist, haben britische Epidemiologen untersucht. Analysiert wurden Daten von Typ-1- und Typ-2-Diabetikern vom nationalen Sterberegister im UK sowie dem „National Diabetes Audit" (NDA).

mehr...

Formen, Prävention und Behandlung

Sexuell übertragbare Krankheiten

Viele Infektionen werden sexuell übertragen und verlaufen zunächst asymptomatisch. Da sie unbehandelt jedoch zu schwerwiegenden Komplikationen führen können, sollten Aufklärung und Beratung zu diesem Thema in jeder Praxis ihren Platz haben.

mehr...DMP Diabetes: ein Erfolgsmodell

Knapp 20 Jahre nach ihrer Einführung gelten die Disease Management Programme Diabetes als Erfolgsmodell. Sowohl das 2002 eingeführte Programm für an Typ-2-Diabetes erkrankte Menschen wie auch das 2003 nachgeschobene DMP für Typ-1-Diabetiker hätten die Versorgungsqualität betroffener Patienten weiter verbessert, stellte jüngst die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) auf ihrer Jahrespressekonferenz fest. Ein Blick auf die Zahlen unterstützt die positive Bilanz: Bundesweit sind aktuell etwa 4,3 Millionen Menschen mit Typ 2-Diabetes und rund 225.000 Menschen mit Typ-1-Diabetes in einem der beiden Programme eingeschrieben. Das sind etwa 75 Prozent aller Versicherten mit Diabetes mellitus.

mehr...

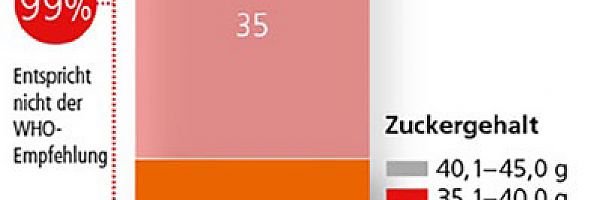

Kinderprodukte entsprechen nicht der WHO-Norm

Frühstückscerealien in Deutschland sind vor allem eines: überzuckert.

mehr...Metabolisches Syndrom und Verhaltensänderungen

Das tödliche Quartett besiegen

Ein metabolisches Syndrom aus Übergewicht, Bluthochdruck sowie gestörtem Fett- und Glukosestoffwechsel erhöht das Risiko eines Patienten für Herz- und Gefäßerkrankungen sowie Typ-2-Diabetes. Je früher die Symptome erkannt und behandelt werden, desto eher lassen sich die Folgeerkrankungen abmildern oder sogar verhindern.

mehr...

Meldepflicht, Abrechnungsziffer und umfassende Info zum Coronavirus

Das Bundesgesundheitsministerium hat Anfang Februar eine Eilverordnung zur Meldepflicht für das Coronavirus erlassen. Danach müssen Ärzte alle Verdachts-, Krankheits-und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus namentlich dem örtlichen Gesundheitsamt melden. Verdachtsfälle müssen abgeklärt werden. Zeitgleich haben KBV und der GKV-Spitzenverband eine Vereinbarung zur labordiagnostischen Abklärung getroffen. Danach übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen bei begründeten Verdachtsfällen die Kosten für den Test auf das Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2). Dafür wurde die Gebührenordnungsposition (GOP) 32816 in den EBM aufgenommen. Seit 28. Februar liegt die Entscheidung, ob ein Patient getestet werden soll, beim behandelnden Arzt. Als Orientierungshilfe gibt es ein Schema des Robert Koch-Instituts zur Verdachtsabklärung. Der Coronavirus-Test und alle anderen Leistungen im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen oder Verdachtsfällen werden von den gesetzlichen Krankenkassen extrabudgetär vergütet. KBV und GKV-Spitzenverband haben zudem vereinbart, dass Fälle, bei denen ein klinischer Verdacht vorliegt oder eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, mit der Ziffer 88240 zu kennzeichnen sind. Das Robert Koch-Institut erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein. Es erstellt darüber hinaus eine Liste mit allen oft gestellten Fragen.

Neue Studie zum Fleischverzehr

Forscher der Cornell Universität in Ithaca, New York, haben sich im Rahmen einer großen Metaanalyse mit diesem Thema beschäftigt und Daten von fast 30.000 Teilnehmern ausgewertet.

Ihren Ergebnissen zufolge waren schon zwei Portionen verarbeitetes oder unverarbeitetes rotes Fleisch pro Woche im Vergleich zu Fleischverzicht mit einem signifikant um sieben beziehungsweise drei Prozent erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert. Auch zwei Portionen Geflügel pro Woche waren mit einem um vier Prozent erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert, verglichen mit gar keinem Geflügelverzehr. Fischkonsum hatte dagegen keine negativen Auswirkungen auf die Herzgesundheit, allerdings auch keine positiven. Die Autoren der Studie konnten keine Verzehrmenge für rotes und verarbeitetes Fleisch feststellen, die völlig risikofrei wäre.

Mehr Wundinfektionen durch Klimawandel?

Daten aus dem deutschen Überwachungssystem für Krankenhaus-Infektionen OP-KISS sprechen für einen engen Zusammenhang zwischen der mittleren monatlichen Außentemperatur und der Häufigkeit postoperativer Wundinfektionen.

Daten der Charité zeigen, dass das Risiko postoperativer Wundinfektionen mit jedem Grad Celsius um ein Prozent steigt. Das klingt erst mal nicht viel, aber wegen der hohen Operationszahlen bedeutet es in Zukunft wahrscheinlich sehr viel mehr Wundinfektionen. Die Gesamtrate an Wundinfektionen betrug etwa 16 pro 1.000 Operationen. Das war auch der Wert in Monaten mit einer Mitteltemperatur zwischen 10 und 15 Grad Celsius. In Monaten mit einer Mitteltemperatur von 15 bis 20 Grad Celsius waren es dagegen 17,5 Infektionen und jenseits der 20 Grad 18,4 Infektionen pro 1.000 Operationen. In eiskalten Monaten waren es dagegen nur 15.

Volkskrankheit Rückenschmerzen

Laut dem aktuellen Heilmittelbericht des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) war mehr als ein Viertel (26,7 Prozent) von den 4,4 Millionen Rückenschmerzpatienten deswegen in den letzten fünf Jahren dauerhaft beim Arzt.

Chronische, unspezifische Rückenschmerzen betreffen mehr Frauen als Männer: 2017 waren knapp 2,6 Millionen der 4,4 Millionen AOK-Patienten weiblich. Insgesamt leiden somit rund 20 Prozent aller AOK-versicherten Frauen und fast 15 Prozent der Männer unter chronischen, unspezifischen Rückenschmerzen. Die Rate steigt mit zunehmendem Lebensalter kontinuierlich an und ist in den letzten Jahren vor dem Renteneintritt bei beiden Geschlechtern am höchsten. Die Behandlung zieht sich teilweise über mehrere Jahre hin: Unter den AOK-versicherten Rückenschmerzpatienten des Jahres Volkskrankheit Rückenschmerzen 2017 waren 65,5 Prozent bereits 2016 in Behandlung und 26,7 Prozent dauerhaft seit 2013. Während Schmerzmittel beiden Geschlechtern in etwa gleich hohem Umfang verordnet werden (Frauen 78,3 Prozent, Männer 76,7 Prozent), zeigen sich bei der Inanspruchnahme von physiotherapeutischen Angeboten klare Geschlechterunterschiede: Bei den Frauen nutzt rund ein Drittel der Patientinnen (33,2 Prozent) eine Physiotherapie, bei den Männern nur ein Viertel (24,6 Prozent).

Für Patienten mit chronischen, unspezifischen Rückenschmerzen hat der Gemeinsame Bundesausschuss im Oktober 2019 die Grundlage für Disease-Management-Programme (DMP) verabschiedet.

www.aok-gesundheitspartner.de

Umgang mit Über- und Unterzuckerungen

In der Achterbahn

Bei der Behandlung einer Diabetes-Erkrankung geht es manchmal rauf und runter: Es kann zu Stoffwechselentgleisungen kommen, wenn der Blutzucker zu tief abfällt oder zu hoch steigt. Wir erklären, wie es zu Über- oder Unterzuckerungen kommt und geben Tipps für den Umgang damit.

mehr...