Sprechstunde

Aus der Medizin

Zucker in Lebensmitteln

Die bösen Fallen meiden

Was Zucker bewirkt, sehen wir täglich in der Praxis. Kinder, die so dick sind, dass sie bereits deutlich eingeschränkt sind. Und immer mehr Patienten – auch jüngere –, die unter Typ-2-Diabetes leiden. Was helfen kann ist Aufklärung, wie man im Alltag die schlimmsten Zuckerfallen vermeidet.

mehr...Ältere Patienten gegen Grippe impfen

90 Prozent der grippebedingten Todesfälle betreffen ältere Menschen. Weil ihre Immunabwehr nachlässt, sind sie anfälliger für Influenza-Infekte und für schwere Krankheitsverläufe. Die Immunseneszenz ist auch der Grund dafür, dass die Grippeimpfung bei ihnen nicht mehr so gut anschlägt wie bei jüngeren Erwachsenen. Die Prognose ist nach Untersuchungen der Universität Sudbury dabei allerdings weniger von den Lebensjahren als von Begleiterkrankungen abhängig. Experten raten deshalb schon lange zur alljährlichen Impfung. Es gibt Daten die nahelegen, dass nach wiederholten Impfungen ein besserer Schutz besteht als nach der erstmaligen Impfung. Wenn es die epidemiologische Situation erlaubt, wird in Europa eine Impfung im Oktober/November als günstigster Zeitpunkt angesehen, weil das die Chance erhöht, dass auch im März noch genügend Antikörper produziert werden.

Antibiotika: Individuelle Bewertung nötig

Nach WHO-Schätzungen sterben jährlich 700.000 Menschen an Antibiotika-Resistenzen. Dass hiervon längst nicht nur Entwicklungsländer betroffen sind, zeigen die Daten des Robert Koch-Instituts (RKI). Am RKI wurde 2007 das ARS-Antibiotika-Resistenz-Surveillance als nationales Surveillance-System etabliert. Die Resistenzübersicht aus 2015 weist für E.coli, Klebsiella spp. und Proteus spp. 24 Antibiotika auf, gegen die die Erreger bereits resistent sind. Bei Staphylokokken sind es 18.

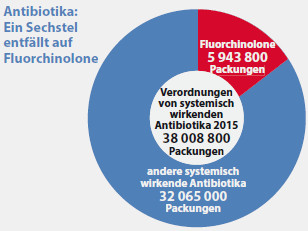

Gleichzeitig legt eine aktuelle Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) nahe, dass die eigentlich als Reservewirkstoff gedachten Fluorchinolone, die eher bei schweren, lebensbedrohlichen Infektionen eingesetzt werden sollten, zu häufig verordnet werden: Mit knapp 5,9 Millionen Arzneimittelpackungen stellten sie laut der Analyse 2015 die viertgrößte Gruppe der Antibiotika dar, die von niedergelassenen Ärzten verordnet wurden.

Schützt Sport im Alter vor Demenz?

Sport im Alter kann den Gehirnstoffwechsel möglicherweise positiv verändern. Diese Theorie haben Altersforscher und Sportmediziner der Frankfurter Goethe-Universität entwickelt. In ihrer randomisierten kontrollierten Studie mit 60 Teilnehmern im Alter von 65–85 Jahren über zwölf Wochen hielt sich die Versuchsgruppe dreimal die Woche mit einem 30-minütigen Training fit. Durch die sportliche Betätigung verhinderten die Teilnehmer in der Versuchsgruppe den Anstieg des Stoffwechselproduktes Cholin, das in Zusammenhang mit Demenz gebracht wird. Einschränkend geben die Forscher selbst zu bedenken, dass die Beobachtungsdauer zu kurz und die Teilnehmeranzahl zu klein sein könnte. Zudem weisen die Autoren darauf hin, dass ein gesteigerter Anteil nicht zwangsläufig auf eine Demenz hinweisen muss.

Aus der Ärzte Zeitung

Neuer DMP-Leitfaden für Praxisteams

Die AOK hat einen neuen Leitfaden zur erfolgreichen Umsetzung der Disease-Management-Programme (DMP) für Typ-2-Diabetiker und Patienten mit Koronarer Herzkrankheit (KHK) veröffentlicht. Er steht ab sofort zum kostenlosen Download im Gesundheitspartner-Portal bereit. Die Inhalte des Leitfadens DMP erfolgreich umsetzen orientieren sich an den Qualitätszielen des DMP Diabetes mellitus Typ 2 und des DMP Koronare Herzkrankheit. Welche Untersuchungen sollen wie oft stattfinden? Welche Medikamente sind die wirksamsten? Und wie sieht die bestmögliche Behandlungsstrategie aus? Auf diese Fragen gibt der Leitfaden Antworten, ganz praktisch und leicht verständlich. Auf einem Beiblatt sind zudem die wichtigsten IDC-10-Schlüssel zu den beiden Indikationen noch einmal zusammengefasst. Die 36-seitige Publikation richtet sich in erster Linie an die Mitglieder des Praxisteams, die in vielen Praxen DMP-Aufgaben übernehmen. Auch der Leitfaden DMP im Praxisalltag, rund um die Einschreibung der Patienten und die Dokumentation ihrer Daten wurde aktualisiert.

www.aok-gesundheitspartner.de

Rubrik DMP

Pflegeberatung

Gemeinsam planen

Schon seit 2009 haben Pflegebedürftige und ihre Angehörigen einen Rechtsanspruch auf individuelle Pflegeberatung. Das ist wichtig, denn ohne professionelle Hilfe sind beide Seiten oft überfordert. Doch viele Betroffene wissen noch zu wenig über diesen Beratungsservice.

mehr...Rationale Antibiotikatherapie

Die Hintergründe richtig erklären

Die zunehmende Resistenz von Krankheitserregern gegen Antibiotika ist eine ernste Herausforderung. Ein neues Projekt mit dem Namen ARENA (Antibiotika-Resistenz-Entwicklung nachhaltig abwenden) hat einen rationalen Umgang mit diesen Medikamenten zum Ziel – und das Praxisteam spielt eine wichtige Rolle dabei, den Patienten die Hintergründe richtig zu erklären.

mehr...Diabetes: Zielwerte und Kosten diskutiert

In den letzten Jahren sind die HbA1c-Vorgaben für Diabetiker in praktisch allen Leitlinien individualisiert worden. In der Nationalen Versorgungsleitlinie wird jedoch generell ein HbA1c-Zielbereich von 7,5 Prozent empfohlen. Bei gutem Allgemeinzustand und kurzer Diabetesdauer soll die Einstellung nahe am Normwert erfolgen, bei Multimorbidität und kürzerer Lebenserwartung werden dagegen auch Werte über 8 Prozent als tolerabel angesehen. Nach US-Daten geht aber auch bei ihnen ein Wert über 8 Prozent mit erhöhter Sterblichkeit einher. Das Disease Management-Programm Diabetes mellitus Typ 2 hat wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zu der Frage aufgenommen, für welche Patienten was gilt.

Die Behandlung des Diabetes verursacht in Deutschland Ausgaben der gesetzlichen Kassen in Höhe von jährlich rund 16,1 Milliarden Euro. Das geht aus einer Studie hervor, die jüngst in Diabetic Medicine erschienen ist. Dabei waren die Gesamtkosten im Vergleich zu Versicherten ohne Diabetes um das 2,6-fache erhöht. Werden die Kosten im Hinblick auf Alter und Geschlecht standardisiert, liegen sie immer noch um das 1,7-fache über den Kosten bei Versicherten ohne Diabetes.

Problem-Pflanzen fördern Asthma

Viele Pflanzen, die in deutschen Gärten wachsen, haben ein sehr hohes allergenes Potenzial – so etwa die japanische Zeder oder der Olivenbaum. Auch eingeschleppte Pflanzen wie das Traubenkraut Ambrosia sind hoch allergisch. Die Zahl der Betroffenen in Europa könnte nach Berechnungen bis zum Jahr 2060 auf 77 Millionen anwachsen. Mit einer weiteren Verbreitung von Allergien ist in der Bevölkerung auch mit einem deutlichen Anstieg der Patienten mit Asthma zu rechnen. Besonders betroffen sind dabei zwei Gruppen: Kinder und Senioren über 70 Jahren.

Gefährlicher JoJo-Effekt

Wenn übergewichtige Patienten die Empfehlung zum Abnehmen befolgen, bringt das oft nur einen vorübergehenden Nutzen. Denn oft geht das Gewicht nur kurzfristig nach unten, um dann wieder anzusteigen oder gar über das Ausgangsgewicht hinaus zu klettern. Es folgt der nächste Abnehmversuch und wieder geht es zunächst runter und dann wieder hoch. Man spricht vom JoJo-Effekt.

Solche Gewichtsfluktuationen sind bereits bei ansonsten gesunden Menschen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme in Verbindung gebracht worden. Einer jetzt veröffentlichten Studie zufolge trifft dies auch auf KHK-Patienten zu. Je stärker das Gewicht im Lauf der Studie schwankte, desto häufiger waren Todesfälle und kardiovaskuläre Komplikationen – unabhängig von der Anwesenheit von anderen Risikofaktoren. Ein besonders starkes Zusammentreffen bestand bei den übergewichtigen und adipösen Patienten.